Von Fabian Christl

Der Besuch im Geburtshaus Luna in Biel beginnt mit einer Aufforderung und einem Schock. Die Aufforderung gilt dem Gast, und beinhaltet das Überstreifen von gelben Crocs. Einen Schock aber trifft Susanne Clauss, die Geschäftsführerin des Luna, beim Betreten des Gebärzimmers, in das sie einen führt. Das orange, an der Decke befestigte Haltetuch passt farblich nicht in dem Raum, indem Rottöne dominieren. Farbliche Harmonie – im Geburtshaus ist das keine Nebensächlichkeit. Schliesslich will man sich von den etwas kühlen Geburtskliniken auch durch eine flauschige Atmosphäre abheben.

Clauss ist gelernte Hebamme und das letzte verbliebene Gründungsmitglied des Luna. Doch seit der Gründung vor 16 Jahren hat sich vieles verändert. 2002, im ersten vollen Betriebsjahr, begleiteten die Geburtshaus-Hebammen 37 Mütter durch die Geburt. 2016 haben 133 Kinder im Luna das Licht der Welt erblickt.

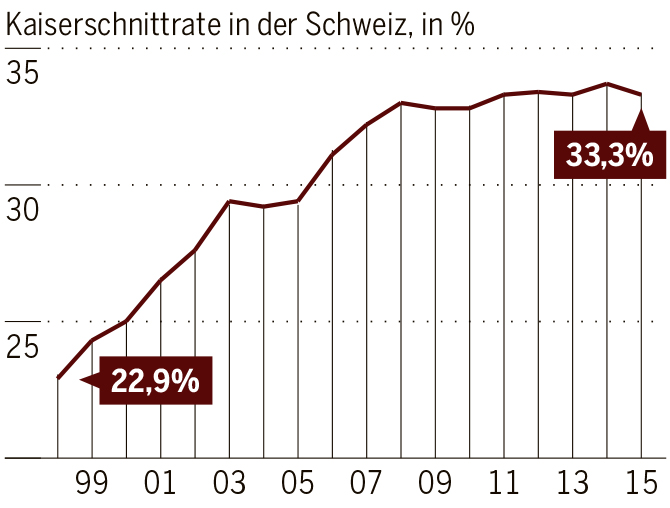

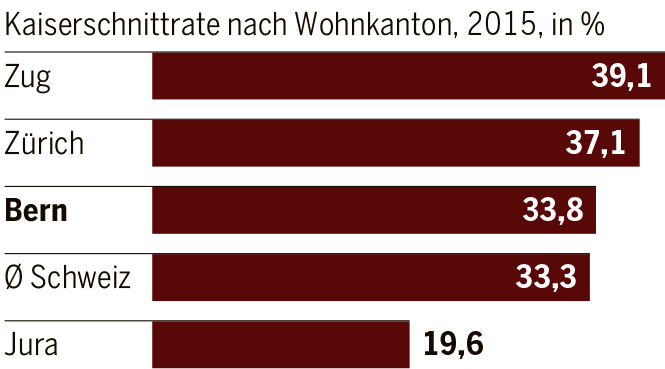

Doch nicht nur das Luna verzeichnet mehr Geburten; die Zahlen für Hebammen-geleitete Geburten, also Geburten, bei denen Fachärzte nur im Notfall dazugeholt werden, sind generell am Steigen. Für Clauss ist dies das Ergebnis von negativen Entwicklungen in den herkömmlichen Geburtskliniken. Sie verweist etwa auf die Kaiserschnittrate. Diese ist seit 1998 um mehr als 10 Prozentpunkte gestiegen und beträgt heute in der Schweiz 33,3 Prozent. Das sei ein klares Indiz dafür, dass in den Spitälern viel zu schnell zum Skalpell gegriffen werde, sagt sie. «Es kann ja nicht sein, dass die Frauen innerhalb einer Generation verlernt haben, was sie vorher über Jahrtausende praktizierten.»

Im rein von Hebammen geführten Geburtshaus versuchen Clauss und ihre Kolleginnen, den Frauen «die Kraft zu geben, auf ihr Urwissen zu vertrauen», wie es Clauss ausdrückt. Schliesslich seien die meisten Frauen fähig, ohne Periduralanästhesie (PDA), ohne Dammschnitt, ohne Kaiserschnitt und ohne Vakuumpumpe zu gebären. «Man muss ihnen nur die Zeit dafür lassen.» Allerdings, so betont sie, wolle sie den Kaiserschnitt keinesfalls verteufeln. Der indizierte Kaiserschnitt sei «ein Segen». «Die Frage ist einfach, ob der Kaiserschnitt aus medizinischen Gründen erfolgt oder weil der Gynäkologe den drohenden Schlafentzug fürchtet, den eine nächtliche Geburt mit sich bringt.»

Sommerserie: Natürlich Bern

Wir machen Wanderferien, bauen unsere Tomaten selber an und nicht wenige von uns ziehen natürliche Präparate der Schulmedizin vor. Kurz: Natur und Natürlichkeit stehen hoch im Kurs. Im Rahmen der diesjährigen Sommerserie widmet sich der «Bund» in mehreren Beiträgen dem Objekt der Begierde. Allerdings lässt sich die Natur nicht unabhängig vom Menschen denken, der die Natur gestaltet, betrachtet, schützt, sie schädigt und in ihr wirkt. Der Auftakt der Serie bestritt daher der Kultursoziologe Robert Schäfer, der zurzeit vielfältige Rückgriffe auf ein idealisiertes Naturverständnis beobachtet, das seinen Ursprung in der deutschen Romantik hat. Zum Abschluss der Serie, so viel sei bereits verraten, thematisieren wir die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Umgebung. (chl)

Hier geht es zum Dossier.

Privatkliniken am Pranger

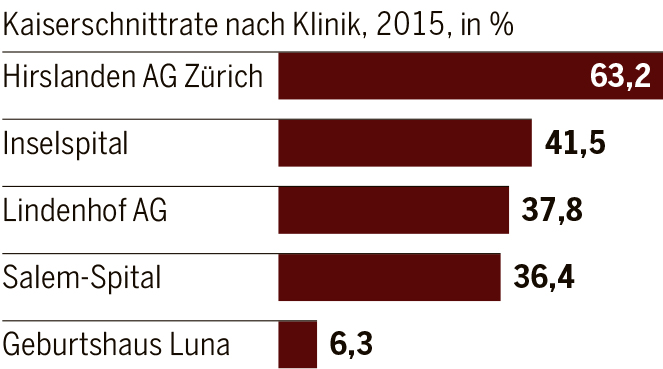

Im Fokus der Kritik von Verfechtern einer natürlichen Geburt stehen vor allem die privaten Geburtskliniken. In einigen Schweizer Privatkliniken kommen beinahe zwei Drittel der Kinder per Kaiserschnitt zur Welt.

Im Berner Salem-Spital – auch eine Privatklinik – liegt die Kaiserschnittrate mit 37 Prozent nur leicht über dem Schweizer Durchschnitt. David Ehm, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, arbeitet als Belegarzt für das Salem-Spital und hat sich zu einem Treffen in der Geburtsklinik bereit erklärt. Begleitet wird er von der Kommunikationsverantwortlichen Stefanie de Borba. Der Rundgang beginnt im Aufenthaltsraum für die Wöchnerinnen. Auf einem Gestell stehen frische Blumen, an der Wand hängen Fotos von Nepal. «Eine unserer Pflegefachfrauen hat sich in nepalesischer Säuglingsmassage ausbilden lassen», sagt de Borba. Die Fotos habe die Pflegefachfrau während des Aufenthalts selber gemacht.

Schnell wird klar: Auch im Salem versucht man, dem wachsenden Bedürfnis nach Natürlichkeit gerecht zu werden. Doch trotz Kinderbildern an der Wand und Spielzeugecke ist die Spitalatmosphäre spürbar. In beinahe jedem Raum stehen medizinische Geräte. Sogar der Wickeltisch ist mit zahlreichen technischen Funktionen ausgestattet.

Es sei keineswegs so, dass er Kaiserschnitte für erstrebenswert halte, sagt Ehm. «Im Gegenteil, wenn immer möglich, versuche ich auf medizinische Eingriffe zu verzichten.» Schliesslich sei der Kaiserschnitt auch mit Risiken verbunden. Auch erholten sich Frauen ohne Eingriffe schneller von der Geburt. Falls aber eine Frau von sich aus einen Kaiserschnitt wünsche, halte er sie nicht davon ab – selbst wenn es keine zwingenden medizinischen Gründe dafür gebe. «Wenn ich eine Frau zur natürlichen Geburt überrede und etwas schiefläuft, habe ich schnell den Anwalt am Hals.»

Frauen, die ihre Kinder im Spital auf die Welt bringen, argumentieren meist mit Sicherheitsbedenken. So erstaunt es wenig, dass das Salem auch mit seinen entsprechenden Möglichkeiten wirbt. «Im äusserten Notfall ist man bei uns innert Minuten im Operationssaal, während bei einer Hausgeburt noch ein Transport ins Spital nötig ist», sagt de Borba. Plötzlich braust eine Hebamme heran. Sie hat die Ausführungen von Ehm und de Borba gehört – und findet daran wenig Gefallen. «Auch bei Hausgeburten ist die Sicherheit gegeben», sagt die Hebamme. Das zeigten Studien. Ehm gibt ihr Recht. Er ergänzt aber, dass dies nur der Fall sei, weil Hebammen und Gynäkologen viele Risikofaktoren bereits während der Schwangerschaft erkennen und Frauen mit diesen Faktoren von einer Geburt ausserhalb des Spitals abrieten.

Welten prallen aufeinander

Dass es zwischen Ärzten und Hebammen zu Meinungsverschiedenheiten kommt, ist eher die Regel als die Ausnahme. Die beiden Berufsgruppen stehen für völlig unterschiedliche Weltanschauungen – und die Vertreter beider Berufsstände gelten als äusserst stolz, was die Gespräche nicht vereinfacht. Hebammen werfen Ärzten vor, Geburt und Schwangerschaft zu Medikalisieren und Pathologisieren. Durch all die Tests, Messungen und Ultraschalls werde aber bloss ein Gefühl der Unsicherheit verbreitet, argumentieren sie. Die Ärzte wiederum beobachten bei Hebammen einen «Hang zum Esoterischen» mit ihren Wickeln, Globuli und pseudowissenschaftlichen Theorien, etwa, dass Kinder beim Gang durch den Geburtskanal geimpft würden.

Die Debatte ums richtige Gebären entzweit nicht nur Ärzte und Hebammen, auch innerhalb des Feminismus finden sich unterschiedliche Positionen. Barbara Duden, eine Ikone der deutschen Geschlechterforschung, kritisierte etwa in einem Interview mit der «Basler Zeitung» die Beziehung zwischen Arzt und Patientin als hierarchisches Subjekt-Objekt-Verhältnis. Die schwangere Frau werde «zu einem Bündel an Risikofaktoren, die man erheben und auswerten kann, um daraus ein Risikoprofil zu erstellen, einen Zahlenwert, der beziffert, in welche Sammelkategorie die Frau gesteckt wird», sagte sie. Auf der anderen Seite steht die französische Philosophin und Feministin Élisabeth Badinter. Im Buch «Der Konflikt – Die Frau und die Mutter» kritisiert sie pseudowissenschaftliche Theorien über Bonding und Stillen, wie auch die schäumende Kritik an der Schulmedizin. Laut Badinter werfen solche naturalistische Fantasien letztlich die Frauen auf die traditionelle Mutterrolle zurück. Zudem verfüge die «naturalistische Philosophie» über «die Macht, Schuldgefühle zu erzeugen».

Dass diese Überlegungen nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigt sich auch an den Erzählungen von Müttern (unten). So empfanden es mehrere Mütter als persönliches Versagen, dass sie nicht in der Lage waren, ihr Kind ohne medizinische Hilfsmittel zur Welt zu bringen.

Clauss vom Geburtshaus weist die Darstellung von Badinter aber zurück. Eine natürliche Geburt anzustreben, bedeute nicht, Frauen auf ihre Rolle als Mutter zu beschränken, sagt sie. «Selbstverständlich befürworte ich, dass Frauen nach dem Mutterschaftsurlaub wieder ins Berufsleben einsteigen», sagt sie. Clauss weiss zudem auch von Frauen zu berichten, die vom Arzt zu einem Kaiserschnitt gedrängt worden sind und sich danach «um die Geburt beraubt» fühlten.

«Es kann ja nicht sein, dass die Frauen innerhalb einer Generation verlernt haben, was sie vorher über Jahrtausende praktizierten: natürlich Gebären»: Susanne Clauss, Geschäftsführerin Geburtshaus Luna.

«Es kann ja nicht sein, dass die Frauen innerhalb einer Generation verlernt haben, was sie vorher über Jahrtausende praktizierten: natürlich Gebären»: Susanne Clauss, Geschäftsführerin Geburtshaus Luna.

«Happy-Button» und Glücksrausch

In Geburtshäusern oder bei Hausgeburten kann man weder Kaiserschnitte durchführen, noch PDA verabreichen, also eine lokale Anästhesie, die über die Wirbelsäure verabreicht wird. Schmerzen werden mit homöopathischen Mitteln, Wickeln und Akupunktur zu senken versucht. «Das beste Mittel gegen Schmerzen ist Entspannung und warmes Wasser», sagt Clauss. Rund 60 Prozent der Kinder kommen im Luna im Wasser zu Welt. Wie die Hebamme sagt, hätten die Schmerzen aber auch eine positive Funktion. So würden durch den Schmerz die Hormone ausgeschüttet, welche für einen «Glücksrausch» nach der Geburt verantwortlich seien.

Im Salem kann man den Schmerzen weniger abgewinnen. Zwar böten die Hebammen auch Homöopathie und Akupunktur an, sagt Gynäkologe Ehm. «Aber wenn die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind, stehen uns auch wirksamere Mittel wie die PDA zur Verfügung.» Wie das Onlineportal «Watson» berichtete, war das Salem auch die erste Klinik der Schweiz, welche selbstbestimmbare Schmerzmittelabgabe per Knopfdruck anbot. Die im Volksmund als «Happy-Button» bezeichnete Methode ist umstritten, weil sich dahinter ein hoch potentes Opiat verbirgt.

Auch ohne Happy-Button: Das Geburtshaus Luna platzt aus allen Nähten. Der Aufenthaltsraum wurde aufgehoben und in ein drittes Wöchnerinnenzimmer umgewandelt. Kein Zustand sei das, sagt Clauss. Sie freut sich deshalb «wie ein kleines Kind» auf den bevorstehenden Umzug: Im Oktober zieht das Geburtshaus in ein dreimal so grosses Haus in Ostermundigen. Zurzeit evaluiert das Luna, in welches Spital sie ihre Kundinnen künftig bringen will, wenn medizinische Eingriffe unumgänglich sind. Auch mit dem Salem laufen Gespräche.

Lorraine-Frauen fürchten das Skalpell und Bümplizerinnen vertrauen Ärzten

Kaiserschnitt-Statistiken offenbaren erhebliche Unterschiede zwischen den Kliniken, den Kantonen – und sogar zwischen den Quartieren der Stadt Bern.

Von Fabian Christl

Jedes dritte Kind kommt in der Schweiz heute per Kaiserschnitt auf die Welt. So der Durchschnittswert. Innerhalb der Schweiz gibt es aber grosse Unterschiede, wie die Statistiken zeigen. So hat der Kanton Zug mit 39 Prozent die höchste Kaiserschnittrate, gefolgt von Zürich mit 37 Prozent. Bern liegt nur ganz leicht über dem Durchschnitt. Am wenigsten Kaiserschnitte verzeichnet der Kanton Jura. Nur jede fünfte Geburt endet dort mit einer Operation.

Doch wieso ist das so? «Die Kaiserschnittrate korreliert scheinbar invers mit dem Steuersatz», sagt Daniel Surbek, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Inselspital sowie Vorstandsmitglied von Gynécologie suisse. In den Kantonen Zürich und Zug wohnten viel gut situierte Menschen. Diese zeichneten sich grösstenteils durch ein grosses Vertrauen gegenüber der Schulmedizin aus. Auch bestehe ein Zusammenhang zwischen dem Alter der Mutter bei der Geburt des Kindes und der Kaiserschnittrate. «Je älter die Mutter, umso wahrscheinlicher sind Komplikationen.» Und da gebildete und gut situierte Frauen tendenziell später Kinder bekommen, wirke sich das auf die Kaiserschnittrate aus.

Ist es nicht eher so, dass «Zürichberg-Frauen» aus Lifestyle-Gründen einen Kaiserschnitt bevorzugen? Das spiele schon eine Rolle, sagt Surbek dazu. Allerdings werde dies überschätzt. Man gehe davon aus, dass lediglich etwa zwei Prozent der Kaiserschnitte ohne jeglichen medizinischen Grund durchgeführt werde.

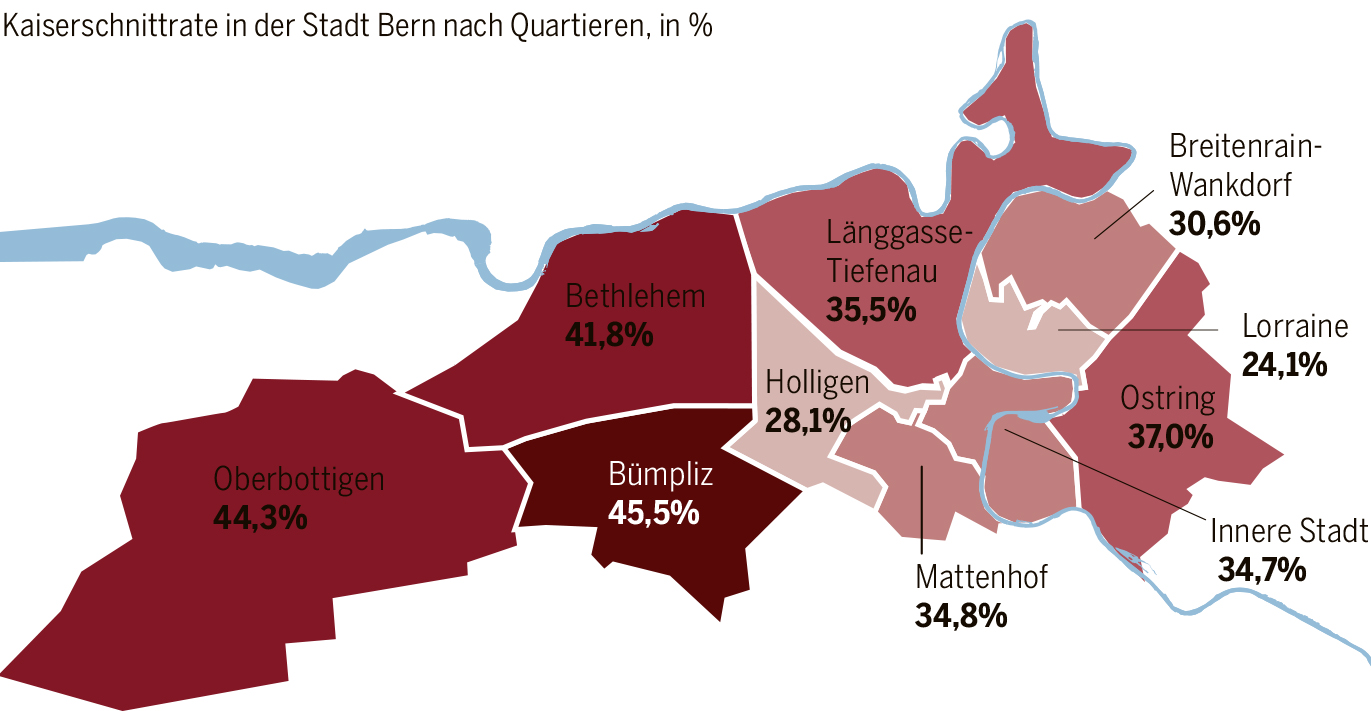

Bei der Betrachtung der Kaiserschnittraten in den Stadtberner Quartieren kommen allerdings Zweifel an Surbeks Theorie auf. So beträgt die Kaiserschnittrate in der Lorraine, wo das Bildungsniveau wohl nicht überdurchschnittlich tief ist, gerade mal 24 Prozent. Im deutlich ärmeren Quartier Bümpliz sind es dagegen satte 46 Prozent. «Das ist nur scheinbar ein Widerspruch», sagt Surbek. Denn gerade bei den gut gebildeten Frauen beobachte man beide Extreme. Die Mehrheit schätze die Sicherheit, welche Medizin und Fortschritt böten. «Es gibt aber auch eine Minderheit, die stark alternativ geprägt ist und medizinischen Interventionen bei der Geburt mit grosser Skepsis begegnet.» Und im Lorrainequartier wohnten womöglich viele Frauen mit dieser Einstellung.

In Bümpliz dafür sei der Migrantinnenanteil hoch. «Viele Frauen mit Migrationshintergrund haben Ärzten gegenüber grosses Vertrauen – gerade wenn sie aus Ländern kommen, in denen der Zugang zur Medizin eingeschränkt ist.»

Und was sagt der Experte zu den unterschiedlichen Kaiserschnittraten der Kliniken? Gerade bei hoher Klinikdichte wie in Zürich unterscheide sich die Kundschaft der Kliniken stark. «Teure Privatkliniken ziehen ältere und besser situierte Frauen an», sagt er. In Bern habe das Lindenhofspital auch eine Kaiserschnittrate von gegen 50 Prozent gehabt. Aber seit ein paar Jahren werde nur noch der gemeinsame Wert zusammen mit dem Engeried-Spital herausgegeben. Auch die überdurchschnittliche Rate des Inselspitals lässt sich relativ einfach erklären. «Die Privatkliniken überweisen die Hochrisikogeburten stets an Universitätskliniken.»

Die Kaiserschnittrate flacht ab

Bund-Grafik apa/Quelle: Bundesamt für Statistik